Memorabilia II: Die Geschichte der ersten Rheinbrücke

Von Niklas Hövelmann

Von Niklas Hövelmann

KOLUMNE | Im Jahr 55 v.Chr. plant Gaius Julius Caesar eine Strafexpedition gegen die rechtsrheinischen Germanen. Es wäre das erste Mal, dass eine römische Armee den bis dato nur schwer überwindlichen Strom überschreitet. Bei Neuwied startet er hierzu ein Mammutprojekt.

Rheinland. Nachdem wir uns zuletzt in der ersten Ausgabe der Memorabilia mit einem in Vergessenheit geratenen Allzeitrekord im deutschen Fußball aus dem Jahr 1943 befasst haben, soll es heute noch wesentlich weiter zurück in die Vergangenheit gehen. Inmitten des Gallischen Krieges, den Caesar vorgeblich im Namen des römischen Imperiums auf fremdem Boden führt, ergibt sich 55 v.Chr. eine Nebengeschichte, im Zuge derer der Namenspatron des deutschen Wortes "Kaiser" quasi ganz nebenbei den Mythos des Rheins zu Grabe trägt.

Dass ein spöttisches "Was willst du jetzt machen?" womöglich nicht die ideale Antwort an ein weit überlegenes Imperium ist, wenn es eine Rechtfertigung verlangt, sollte eigentlich auf der Hand liegen. Dennoch war es so ziemlich diese Phrase, die die Sugambrer - ein germanischer Stamm -Gaius Julius Caesar gaben, nachdem ihre Verbündeten in den Landen römischer Protegés auf Beutezug gegangen waren.

Ihre Selbstsicherheit begründete sich damals durch den Mythos des Rheins. Als starke Naturgrenze war dieser nicht ohne Weiteres passierbar. Für ihre eigenen Raubzüge im Feindesland bedienten sich die Germanen in der Regel Schiffen, Flößen und an ein paar wenigen geeigneten Stellen auch Furten. So setzten sie bei Bedarf dann und wann unentdeckt über und überfielen kleinere Siedlungen und Höfe. Offensichtlicherweise ließen sich diese Formen des Übergangs jedoch in realen Kriegssituationen mit größeren Truppenaufkommen nicht realisieren. Schließlich ist es ein Einfaches, das eigene Ufer zu bewachen und die kleinen Schwärme, die mit einem Schiff oder Floß transportiert werden können, schnell mit der eigenen Übermacht niederzumachen. Zu diesen strategischen Vorteilen kam, dass zuvor noch nie eine römische Armee den Rhein überquert hatte. Auf dem Papier eine gute Ausgangssituation für die Sugambrer. Und doch verspekulierten sie sich gewaltig. In ihrer Rechnung missachteten sie ihren Gegenspieler. Vermutlich wussten sie auch nicht sonderlich viel über ihn. So entging den Germanen, dass dieser Gaius Julius Caesar gar keine andere Wahl hatte, als eine vernichtende Reaktion folgen zu lassen. Ein Grund war seine persönliche Situation, durch die er im internen Machtkampf der späten Republik alles auf eine Karte gesetzt hatte - sein Ego ein weiterer.

Caesar wurde im Jahr 100 v.Chr. in die Familie der Iulier hineingeboren und stand alleine dadurch schon unter enormem Erfolgsdruck: Die Linie der Iulier ließ sich angeblich bis auf Aeneas, den Stammvater der Römer, den die Legende zu einem Sohn der Göttin Venus machte, zurückverfolgen. Unter seinen Ahnen finden sich zahlreiche, die es zu höchsten Würdenträgern in der römischen Republik gebracht haben. Sein Vater gleichen Namens hatte das Amt des Prätors - eine Art höchster Richter - inne, sein Onkel erreichte als Konsul des Jahres 91 v.Chr. die höchste ordentliche Würde im Staat.

Früh zeigte sich seine kompromisslose Natur: Nachdem im Jahr 82 v.Chr. Lucius Cornelius Sulla als Folge eines Bürgerkriegs die Diktatur in Rom übernommen hatte und schon tausende Bürger durch seine Proskriptionen umgekommen waren, verweigerte der gerade erst volljährige Caesar den Befehl des Alleinherrschers, sich von seiner Frau Cornelia scheiden zu lassen, und musste ins Exil flüchten. Obgleich bald begnadigt, kehrte er nicht nach Rom zurück, sondern schloss sich bis zum Tode Sullas dem Militär in den Provinzen an.

Als in Rom die Ordnung relativ wiederhergestellt war, zog er wieder in die Hauptstadt ein und konzentrierte sich auf seine politische Karriere. Ein Wendepunkt in seinem Leben soll sich während seiner Quästur (ein weitestgehend finanzpolitisches Amt) in der spanischen Provinz ereignet haben: Vor einem Standbild Alexanders des Großen soll Caesar ein Gefühl des Bedauerns überkommen haben. Während Alexander in seinem Alter schon über den gesamten Erdkreis herrschte, kümmerte er sich in der Provinz lediglich um Nichtigkeiten. Er ließ sich aus dem Dienst entlassen, ging zurück nach Rom und würde in der Folgezeit kaum eine Gelegenheit auslassen, durch Ränkeschmiede Macht zu akkumulieren. Er verbrüderte die beiden politischen Schwergewichte Marcus Crassus und Gnaeus Pompeius Magnus. Crassus galt als ein gerissener Geschäftsmann, der beispielsweise dadurch zum reichsten Mann des Imperiums wurde, dass er die erste Feuerwehr der Stadt gründete, sie aber erst eingreifen ließ, nachdem der Besitzer sein brennendes Gebäude an ihn verkauft hatte. Pompeius hatte seinen Ruhm durch diverse militärische Erfolge gewonnen.

Mit diesen beiden bildete Caesar in den nächsten Jahren eine Art inoffizielles Triumvirat. So konnten sie gemeinsam im Grunde das Imperium nach Belieben lenken, handelte es sich damals schließlich um eine im weitesten Sinne libertäre Welt, in der staatliche Exekutivkräfte im modernen Sinne nicht existierten.

Doch Caesar wollte noch höher hinaus. Noch fehlte es ihm an tatsächlichem Ruhm, an greifbaren Erfolgen. Für seine Statthalterschaft in Gallien verschuldete er sich nochmal massiv (zuvor hatte Crassus ihm bereits massiv unter die Arme greifen müssen). Für den erwünschten Ruhm und zur Abtragung der Schulden war er auf reiche Beute angewiesen. Dafür musste es zunächst einmal einen Anlass zum Beutemachen geben. Böse Zungen würden behaupten, Caesar habe den folgenden Gallischen Krieg selbst entfacht. So einfach ist es dann aber doch nicht. Vielmehr kam es in Germanien und Gallien schon vor seiner Entsendung zu einer kleineren Völkerwanderung, die wiederum für gewalttätige Konflikte unter den gallischen und germanischen Stämmen sorgte. Wahrscheinlich ist, dass Caesar diese Konflikte vorausgesehen hatte und gerade deshalb explizit in die gallische Provinz entsandt werden wollte. Schließlich griff er in den Konflikt zugunsten befreundeter oder bereits in das Reich eingegliederter Stämme ein. Dass er obendrein weitere Konflikte schürte, um den Krieg ausweiten zu können, schien zu offensichtlich gewesen zu sein, kündigte doch der jüngere Cato - eine weitere schillernde Figur der späten Republik - an, Caesar sobald er seine Truppen entlassen und wieder in der Hauptstadt wäre, den Prozess wegen dieser Kriegsverbrechen und weiterer Verfehlungen während seines Konsulats zu machen. Die naheliegende Konsequenz dieser selten dämlichen Ankündigung schien Cato nicht begriffen zu haben. Caesar jedenfalls war nun gezwungen, einen glanzvollen Sieg einzufahren. Entweder, um durch das dabei errungene Prestige eine praktische Immunität zu gewinnen, oder um die Loyalität seiner Truppen zu festigen, sodass er im Fall der Fälle - wie einst Sulla - unter Waffen auf Rom marschieren könnte.

55 v.Chr. schien der Krieg aber bereits ein Ende gefunden zu haben. Die innergallischen Konflikte waren ohne größere Anstrengungen auf diplomatischem und militärischem Wege geklärt worden. Es herrschte nun im Wesentlichen Frieden. Für Caesar war das ein Problem, konnte er doch noch keine wirkliche Heldentat vollbringen. Sicherlich war der Sieg über alliierte germanische Stämme, die unter Ariovist in Gallien eingefallen waren, ob der Truppenstärke der Gegner durchaus ein Achtungserfolg gewesen. Allerdings war das Ende dieser Auseinandersetzung recht unbefriedigend: Ariovist war über den Rhein zurück in sein Kernland geflohen, ohne sich dem Feldherren ergeben zu müssen. Da kamen Caesar die Provokationen der Sugambrer gerade recht.

Zurück zur Haupthandlung. Nachdem die sugambrische Botschaft im römischen Lager angekommen war, erreichte Caesar zusätzlich noch eine Gesandtschaft der Ubier. Dieses kleine Anliegervolk an der rechten Rheinseite unterwarf sich freiwillig und bat um Waffenhilfe gegen den weit überlegenen suebischen Nachbarn. Hier sah der kahlköpfige Stratege die Chance, zu seiner so sehr benötigten Heldentat zu kommen: Nicht nur würde er der erste Feldherr sein, der eine Armee nach Germanien führt, er hatte auch den perfekten Vorwand zu einem Krieg mit den Sueben, mit denen er ohnehin noch eine Rechnung offen hatte. Dieses mächtige Volk war es nämlich, das Ariovist befehligte, der ihm ja zuvor so glücklich entkommen war.

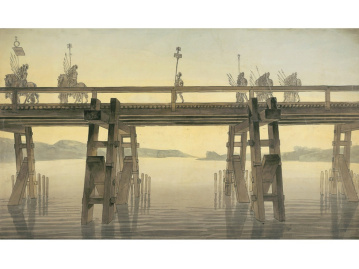

Doch selbst das war Caesar noch nicht genug: Den Vorschlag der Ubier, ihm Schiffe für die Überfahrt zu stellen, lehnte er kühn ab. Er hatte anderes im Sinn. Mit einem nie dagewesenen Monumentalbau gedachte er, "der Würde des römischen Volkes gerecht zu werden". Über eine Pionierbrücke würde er seine Legionen über den unüberwindbaren Strom führen - an seiner breitesten Stelle. Traditionell wird hier der Bereich des heutigen Neuwieder Beckens angenommen.

Den Bau der circa 400 Meter langen Holzbrücke übersetzt Max Oberbreyer wie folgt aus De bello gallico:

Den Bau veranstaltete er auf folgende Weise: Er verband je zwei und zwei anderthalb Fuß dicke Balken, die am unteren Ende scharf zugespitzt und nach der Höhe des Flusses ausgemessen waren, zwei Fuß weit voneinander. Nachdem diese durch Maschinen in den Fluß gesenkt (und zwar nicht senkrecht wie Pfeiler, sondern vorwärts gelehnt und schief nach der Richtung des Stroms geneigt), wurden ihnen gegenüber zwei andere, auf eben dieselbe Weise verbunden, in einer Entfernung von 40 Fuß unterhalb, aber gegen den Strom und die Gewalt des Flusses gerichtet, aufgestellt. Diese beiden Strebegestelle wurden durch oben angepasste zwei Fuß breite Balken (denn so viel Zwischenraum ließen gerade die beiden verbundenen Pfähle) vermittels zwei Klammern an beiden äußeren Enden auseinandergehalten. Auf diese Weise voneinander gesperrt und auf den entgegengesetzten Seiten verbunden, erhielt der Bau eine solche Stärke und Beschaffenheit, dass, je heftiger die Macht des Stroms gewesen wäre, desto fester sich das Werk aneinander geschlossen hätte. Die Brückenjoche wurden nun in der Länge durch Holzwerk miteinander verbunden und mit Stangen und Flechtwerk überdeckt. Überdies wurden auch Tragepfeiler unterhalb der Brücke schief eingetrieben, die als eine Mauer in Verbindung mit dem ganzen Werk die Gewalt des Stroms hemmen sollten, desgleichen auch noch andere oberhalb der Brücke, um durch deren Schutz das Anprallen von Baumstämmen oder Schiffen, die etwa der Feind heruntertreiben ließe, um die Brücke zu zerstören, zu schwächen und diese so zu schützen. Innerhalb von zehn Tagen, nachdem man mit der Beschaffung des Holzes angefangen hatte, war der ganze Bau fertig.

So wurde also die erste Rheinbrücke der Geschichte auf Befehl Gaius Julius Caesars im Neuwieder Becken errichtet. Verständlichere Erklärungen der genauen Bauweise dieser finden sich unter anderem in der RömerWelt in Rheinbrohl.

Wie ging es nun weiter?

Caesar jedenfalls führte seine Legionen erfolgreich über den Rhein ins Gebiet der Ubier. Von hier aus durchstreifte er im Zuge seiner Strafexpedition gegen die Sugamber den heutigen Westerwald bis ins Siegerland. Die hatten sich auf die Schocknachricht über den Brückenbau der Römer tiefer in die germanischen Wälder geflüchtet, sodass die Invasoren nicht über eine Brandschatzung der leerstehenden Dörfer und eine Plünderung der Ernte ihrer Feinde hinaus kamen. Ähnliches galt für die Sueben. Auch sie hatten sich tief ins Landesinnere zurückgezogen, weshalb der gewünschte Feldzug ob der Gefahren in den undurchdringlichen Sümpfen und Wäldern ins Wasser fallen musste. Ernüchtert endete der erste römische Feldzug in Germanien nur 18 Tage später. Ihre Pionierbrücke rissen die Römer dabei höchstselbst wieder ab, um den Germanen keine Möglichkeit zu einem überraschenden Gegenschlag zu geben.

Hierauf richtete Caesar seinen Blick auf ein neues Prestigeprojekt: die Invasion Britanniens. (Niklas Hövelmann)

Feedback: Hinweise an die Redaktion